サステナビリティ推進委員会委員長メッセージ

~戦略的サステナビリティ~

取締役 執行役員

私にとってサステナビリティとは

「サステナビリティ」― 私がこの概念に初めて触れたのは30年以上前の大学時代のことです。

農学部の学生だった私は、農業の持続的発展(Sustainable Agricultural Development)という、言葉に出会いました。当時は、国内において人口減少と高齢化に伴う農業の担い手不足が進む一方で、海外においては人口増加による農産物市場の拡大が見込まれるという、国内外のマーケットの変化に鑑み、従前の農産物価格の安定、農業と他産業との所得格差是正といった基本方針を改め、効率的かつ安定的な経営による生産性の高い農業を展開することで、市場評価を反映した価格形成や海外市場への輸出を促進し、我が国の農業を持続的に発展させる方向へと舵を切っていく、農業政策上の転換期でした。

私にとって初めての「サステナビリティ」は、こうした戦後から続く食料自給率の低下、1986年から1994年にかけて行われたGATTウルグアイラウンドにおける牛肉とオレンジの輸入自由化合意の流れのなかで、日本の農畜産業は決して弱くない、この後も永らえていけるのだ、という風潮のもとで触れたこともあり、どこか窮地に立たされたなか生き残る方向性を模索するような語感で、前向きなニュアンスに捉えることは難しかったようです。しかし、時を同じくして、1987年に国連は報告書「Our Common Future」を公表、その中心的な概念として持続可能な開発(Sustainable Development)を取り上げ、将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発と位置付けました。私がこの概念を知ったのはずっと後のことでしたが、この環境と経済は相反するものでなく共存するという考えは、得心が行くものでした。

その後もサステナビリティは、1990年代に広がり始めた企業の社会的責任(CSR)や、投資活動から始まったESGなどの概念と結びつき、社会的・環境的な持続可能性と経済成長を両立させる概念として浸透しています。2015年に国連が採択したSDGs(持続可能な開発目標)は、持続可能な世界を目指すための2030年までの17の目標で、本年は、採択から10年が経過し、目標とする2030年まで残すところ5年となりました。こうした世の中の変遷に対して当社はどのような軌跡を辿り、今後の5年、さらにその先の将来に、何を残すことができるでしょうか。

兼松流サステナビリティ

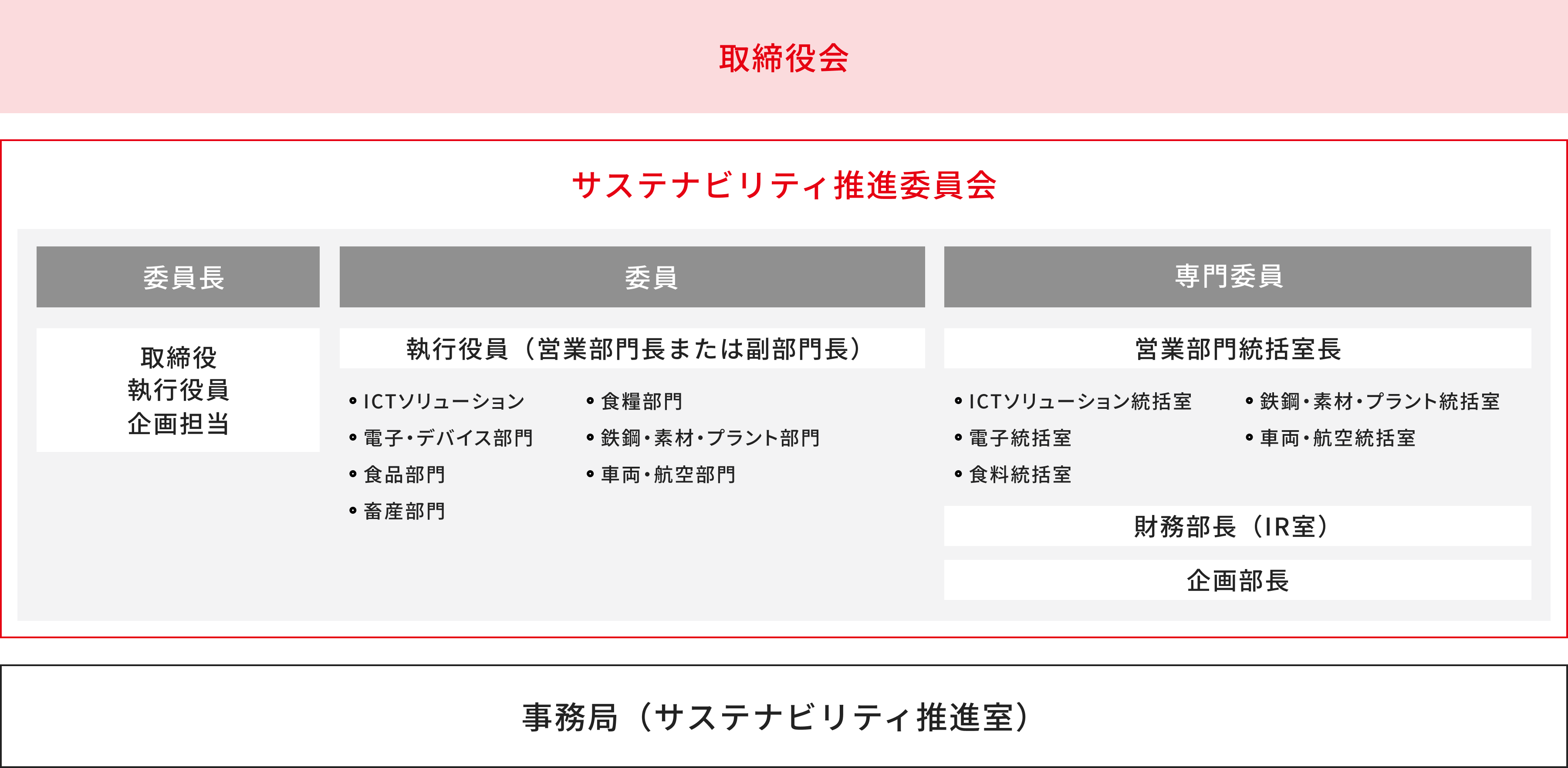

当社のサステナビリティへの対応は、2006年に発足した環境問題委員会に端を発し、その後2008年に発足したCSR委員会に受け継がれました。このCSR委員会は、職能部門(コーポレート部門)を中心に構成され、文字どおり「責任」「管理」が色濃く反映されていたこともあり、2020年に発展的に解消し、サステナビリティ推進委員会を新設して現在に至ります。当時、私は事務局長として新しい委員会の設置に携わり、「戦略的視点」でサステナビリティを推進する体制とすることに苦心したことが思い出されます。現在の当社のサステナビリティ推進体制の特徴は、7つあるすべての営業部門から経営層(執行役員)が委員として委員会に参加し、各営業部門内を取りまとめる統括室長が専門委員として参画していることにあります。これら営業部門トップの関わりによって当社のビジネス活動に即してサステナビリティの考え方を浸透させることができ、また当社グループの基本的な経営戦略の立案、経営資源の配分を主管する企画担当(取締役執行役員)が委員長を務めることで、特定の営業部門に偏らず、当社グループ一丸となって推進し、重要事項について取締役会に直接共有できるシステムを構築しています。

サプライチェーンの持続可能化は商社の責務

企画担当が委員長を務めることは、経営戦略との連動にも寄与しています。2025年3月期にスタートした中期経営計画「integration 1.0」において、当社が5年後の目指す姿として「効率的かつ持続可能なサプライチェーンの変革をリードするソリューションプロバイダー」を掲げました。効率的とはDX、持続可能とはGXやサステナビリティを想定しています。サプライチェーンへの新たな付加価値(ソリューション)の提供により、お取引先と一緒に収益源を獲得するとともに、サプライチェーン自体の持続可能化による期待利益成長率の向上を目指しています。また当社が持つ低ボラティリティの非資源100%のビジネスポートフォリオは資本コストの低下に寄与し、これらが相まって市場評価の向上(PERの上昇)を実現する戦略としています。トレーディングビジネスに立脚した当社において、お取引先とそこから日々得られる情報こそが強みであり、この強みをさらに鋭くして将来に向けた永続的な優位性を築くことが戦略で、それは商社である当社の責務とも言えます。サステナビリティは戦略的であってこそ、誰もが一緒に夢を見られるものだと思います。

兼松グループのESGスコア

FTSERussellスコアについて、2022年より3年計画でスコア向上に取り組んだ結果、2024年において目標とするスコアを獲得し、GPIFが採用する国内ESG指数の一つである「FTSE Blossom Japan Index」に組み入れられることになりました。

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|

| FTSE Russell | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.9 | 3.4 |

| S&P Global | 14 | 27 | 32 | 41 | 45 |

| MSCI | BB | BB | BBB | BBB | A |

| CDP(気候変動) | - | - | B | B | B |

サステナビリティ推進委員会における主な議題(2025年3月期)

- ・サステナビリティに関する取組みの情報開示(人権、生物多様性、気候変動(CDP)など)

- ・2024年3月期GHG排出量報告と増減分析

- ・GHG排出削減貢献に関する取組みと貢献量の進捗確認

- ・欧州の企業サステナビリティ報告指令(CSRD)対応の進捗確認

サステナビリティ推進体制